20251123 山さんブログ その128

…さても、またまた久方ぶりのブログ当番…この歳になるとブログでの顔(文字desune)見せも今回で最後になるやもしれぬな~(*’▽’) などと、過ぎ行く年月への郷愁に浸りながら、晩秋に相応しき終演ブログの面持ちで努めてみたくなりました…、一期一会ならぬ一話一終(最終とは言わないぞ~)のつもりかな(^^)/~~~

…で、前回ブログから今回までの間に何があったかというと、腰痛が半端ない症状を再発させたこと、痛み止め薬のお世話になり、真面目にリハビリにも通い、合間合間に冒険的なドライブにチャレンジしたことでしょうか…そして仕事時間の減少を埋めるかのように反比例して増えた読書ですね <(_ _)> 順を追って紹介しましょう…

…腰痛を証明する背骨のレントゲンは気持ち悪いので割愛するとして…

…先ずは11月7日(金曜日)の富士河口湖行きのご紹介…当日、余りにもお天気が良かったもので、仕事をずる休みし、併せて腰痛撃破を目的のジャブ打ちプチドライブでもありました…

…次に11月12日(水曜日)、ビーナスラインを目指したドライブ時の紹介…

…下の写真は中央道、八ヶ岳SA…山の中に入らなくても十分ですね…

…で、次からは諏訪から美ヶ原に向けてのビーナスラインの途中…

…因みに、モニュメントに刻まれた歌詞は、コロボックルの初代、手塚宗求(むねやす)さん作で、作詞は、青葉城恋唄で一世を風靡した「さとう宗幸」さん…歌うのは手塚さんを忍んで私が、雄大な草原に溶け込んだつもりで吟唱しました…

…昼食は三点(ボルシチと丸パン2個とコーヒー)で一人¥1,700円…値段が高いよ~、と感じたせいか、いや、寒かった~、その日その場所の気温は4度で、草原に風は無くても底冷えを誘いますからね…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

…さて(‘;’)…今更ながら説明の要なく、高齢域に仲間入りしてつくづく感じいることがありまして…いやはや、我ながら「惚けたな~」と、…若いころに「ボケ」をかましていた頃の「ボケ・惚け具合」との落差と異郷値さに隔世の感を新たにするばかりです…

…何よりも、このボケ具合では、とてもじゃ無いが人さま(この場合は会社ですね)のお役に立ててないぞ、と…(‘ω’ンッ???、そう言えば、人さまのことどころか、自分のことしか考えたことがなかったかもしれない(>_<)…との思いが沸々と膨張し、居たたまれない焦燥感に襲われることもしばしば…晩年に心を入れ替えてから僅かに芽生えた心模様に寄り添い…少しでも「お客様や会社」の役に立つ為に…との思いを胸に、そこそこ継続した学習にも意欲が湧かなくなってしまいましてな(-_-;)…

…んっ”(-“”-)”、私は自らの人生を見切ったな(‘ω’)ノ…等と嘯(うそぶ)いてみたりしながら…

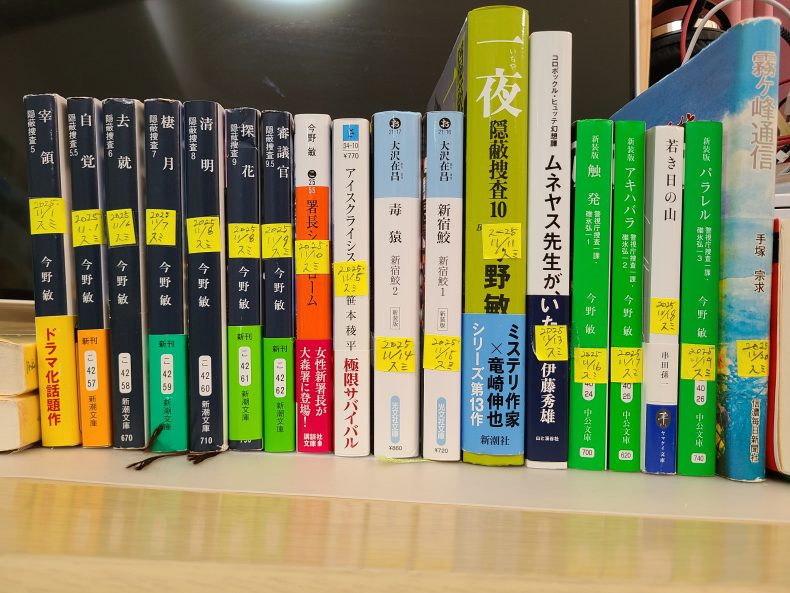

…その反面で、というか、梃(てこ)の作用に従ったかのように、若かったころよりも読書の量がハンパない状況に耽溺(たんでき)しておりまして…しかもその分野の転換というか…、若いころは随筆・随想・歴史書・人間学書籍等を中心に、低い能力を認識しつつ、可能な範囲で自己研鑽に努めたいとの願いを道しるべに歩んできた…「つもり」…の純粋性は何処へやら( `ー´)ノ…現在読み込んでいるのは、一部の随想(エッセイとも言うな)を除き、ひたすら作り物(商業主義偏重)の小説世界に没頭しておりまして…

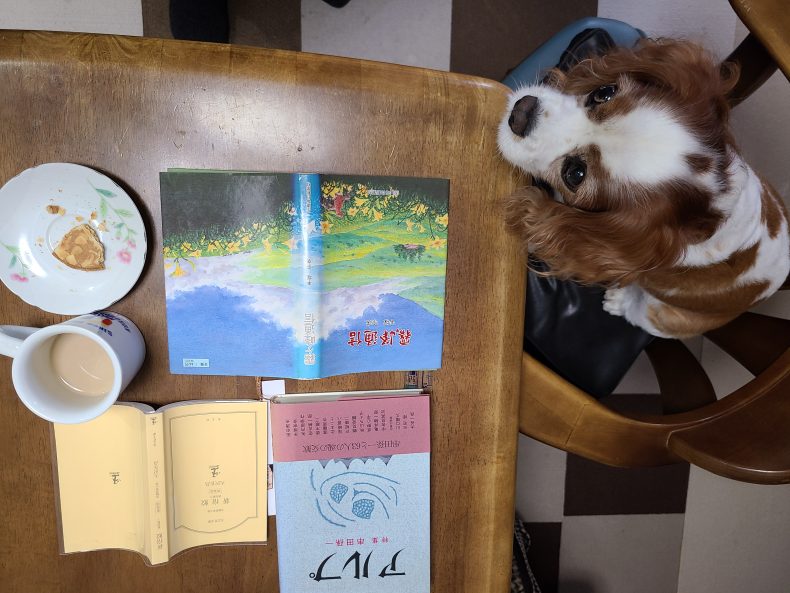

…元来の低練度・弱熟成な向上心から解放されてみると…まあ(^^)/…なんと自由な時間と空間の波が穏やかであることか…愛犬との散歩時間さえも惜しむように…今月の20日間で読了した書物の冊数は既に18冊…そしてこれ以前、数か月のリズムもほぼ同様のリズムと時間に埋没していたばかりで、自己研鑽に費やす為の書籍に触れる時間は1日平均で1時間ぐらい…もちろんゼロの日もあります…

…兎にも角にも、「読書」が楽しくて楽しくて…そのせいでしょうか…いえ、長年、座ってばかりが原因かと思われる、かなり重篤な腰痛を発症してから既に3か月が経過し…この間、仕事はお茶を濁す程度にて、まっこと自由闊達に老後を楽しんでいるような日々を重ねております…が、(; ・`д・´)…とにもかくにも、腰が痛い…

…こんな私で良いのでしょうか(*’▽’)…と天に問うてみると、背中が「ええだよええだよ」と囁いております…(‘;’) …54年来の同居者は、自業自得だよ~、と心のままを吐露し、さらに文句たらたらプンプンぷりぷり…「家にいるんだったら洗濯ものぐらい取り込んでおいてよね(; ・`д・´)…とか、「炊飯器のスイッチぐらい押せないの?」とか…鬱屈した54年を爆発させるかのように言いたい放題…言われた私はと言うと…「はいはい、ハイハイ(^^)/」と口にしつつ、ひたすら読書に没頭(@_@)…

…で、そんなリズムが定着しそうな過日、リタイア後のパフォーマンス確認の為に、前述のとおり河口湖と、懐かしい「蓼科の車山」の肩に佇む「コロボックルヒュッテ」へとハンドルを握った次第…蓼科行きのほうは、片道200キロ、往復400キロの日帰りの旅で13数年ぶりかのチャレンジ…腰痛ベルトを二重に巻き、運転前に栄養ドリンクを飲み干し、ガソリン満タン、メーターアベレージをゼロに合わせ、さ~、出発だ~、と、天気晴朗にして気合十分…愛車はトヨタのTANK…(54年来の同伴者曰く…歳をとったら皆、軽4に変えてるよ~、だと(-_-;))

…ところで…リタイア後の長距離ドライブを見込み、中古キャンピングカーの探索を3か月ほど物色し、この間、一度は値段交渉まで行ったものの…前述の腰痛・激痛に見舞われ、いそいそと整形外科へ顔を出し、レントゲンを撮ると、ドクター曰く…「こりゃ激痛だわな…」と面白がるように辛口診断…「キャンピングカーで日本1週の旅を考えているんですが…」と、項(うな)垂れながらお伺いを立てると…「そりゃあ、ちと無理ではないかなあ(‘;’)」だと…

…で、日本一週の旅は無理で、短い日数で出かけるにしても、現在乗っているTANKでは横になって寝ることが叶わず…ましてや軽4なんてとんでもない…との思いで…しからば、と…日常使用に優れ、2列目シートを倒せば完全フラットになる車両(ホンダのフリード)を購入する手はずを執りまして、54年来の同棲者を再三、長旅に誘うものの、民生委員だ、年寄りクラブだ、地域の役員だを安請け合いし、「私は忙しいの\(◎o◎)/!、ハッピーと二人で行ってちょうだい…そしたら私も好きなことが出来る(^^)/」…と、相変わらずの定型句を発句するばかり…

…しからば…と…、来年の2月に新車を迎える際、ほんの一部をキャンプ用に設えて、3月中旬に和歌山の海側から山側へ、さらに奈良の吉野から京都へと回る1週間のドライブを画策…愛犬と一緒の旅になる為、宿泊可能な道の駅とオートキャンプ場でのテント泊を前提の、「爺じと愛犬の気まま旅」を画策中…

…で、4月になれば東北の桜前線を追いかけての春爛漫の1週間を目論む次第…

…その二つの旅の結果(腰痛)次第で、梅雨を前にした6月の旅は、四国4県から山口県萩市、蒜山高原や大山をターゲットに、行きは太平洋岸を、帰路は日本海側を廻り、飛騨・高山から信州へと迂回して帰宅迄2週間の長旅を予定…

…真夏は海抜2000メートルの高原地帯を目指し、1週間のキャンプ場泊で、終日、木陰での読書三昧…

…秋になれば、東北の錦秋を目当てに2週間のドライブ…これらの間、54年来の同棲者はさぞ機嫌よく老害散布人生を謳歌できるのではないか(*’▽’)と、ここでも私の行動は、誰かの幸せの為…を第一義とした犠牲的精神に裏打ちされた謙譲の美徳一筋…

…で、問題は…さて(‘;’)…私の体調が崩れることはないのか?…と、若いころには想定することが難しかった課題に、今や真剣に向き合い、謙虚にならざるを得ないジイジの夢想…そんな私と愛犬の旅に同行してくれる奇特な諸霊または天使はいないものかや、と身近な親族に誘いを掛けると、天使に近い「孫娘」は「学校を休んででも行きたい」…等と嬉しい反応を垂れることしきり…

…ともあれ、周囲に悪影響を蒔き散らすことを本分とする「爺じいの昼夢」…天は我が身を如何とやせん(;_;)…ボケが半分を占め、かつ貧弱な私のスキルを生かす場は無さそうだし…と、思うものの…贅沢は言いません…不動産開発や人材育成を目論む何処かのタスクフォースでのお茶くみでも良いのです…、一勤三休リズムで…

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

…と言うことで、アンポンタンなりの言いたい放題ばかりにもまいりませんから、少しはまともな課題にも取り組みましょう…

…日本の立ち位置や喫緊の世界政治や経済の流れを学ぶ為に、国際政治学者の藤井厳喜さんや世界的に高名なジャーナリスト、ダニエル・エスチューリンの有料版YouTubeで多くの学びを得ておりますが、身近な人間学を学ぶ、月刊誌においては、これ以上の出版物は無いのではないかと私淑する、「致知」12月号からの紹介です…

…12月号で衝撃を受けた記事に、江戸時代末期の国学者「塙保己一(はには ほきいち)」の実績録があります…この偉人、ヘレンケラーが「師」と仰いだという日本人です…私は知らなかったですね~、7歳で失明し、盲目となりながら、点字も無かった時代に、国学・国書とされる3373種類の歴史的古書を670冊に及ぶ「群書類従」という書物に編纂したいうオハナシ…

…これだけでなく、オソロシイ程の実績を残した日本人です…ケネディーが上杉鷹山を「師」として仰いだという事実もさりながら、ヘレンケラーの「心の師」が日本人(=_=)…ん~、魂に響く~、(-_-;)…とはいえ、今日はわりと身近なテーマを取り上げてみます…

…少し長くなります…読後、自分も人間学を学びたいと感じられた方は、是非、「致知」のご購読を…

…今月号、ここでのお勧めの話題…(お勧めは他にもありますよ…)

…文学博士:鈴木秀子さんと、グリーフパートナー歩み代表:本郷由美子さんの対談から…

人生の悲愁を越え

命を見つめて生きる

8人もの児童の命が奪われた大阪教育大学附属池田小児童殺傷事件から24年が経過した。小学2年生だった愛娘の優希さんを失った母・本郷由美子さんはいま、東京下町を拠点に、人生の苦しみや悲しみを抱える人たちに寄り添う活動を続けている。人は悲しみに直面した時、それにどう向き合っていけばよいのか。悲しみと共に生きたこれまでの人生を踏まえながら、本誌でお馴染みの文学博士・鈴木秀子先生と語り合っていただいた…という記事からの紹介です…

犠牲者の一人で、本郷由美子さんの娘:小学1年生の時の優希さん

再生の扉への招待状

鈴木 本郷さん、きょうお会いできるのをとても楽しみにしていました。

本郷 私こそお会いできて光栄です。鈴木先生とこうして対談できるなんて、私にとっては本当に夢のようなことなんです。

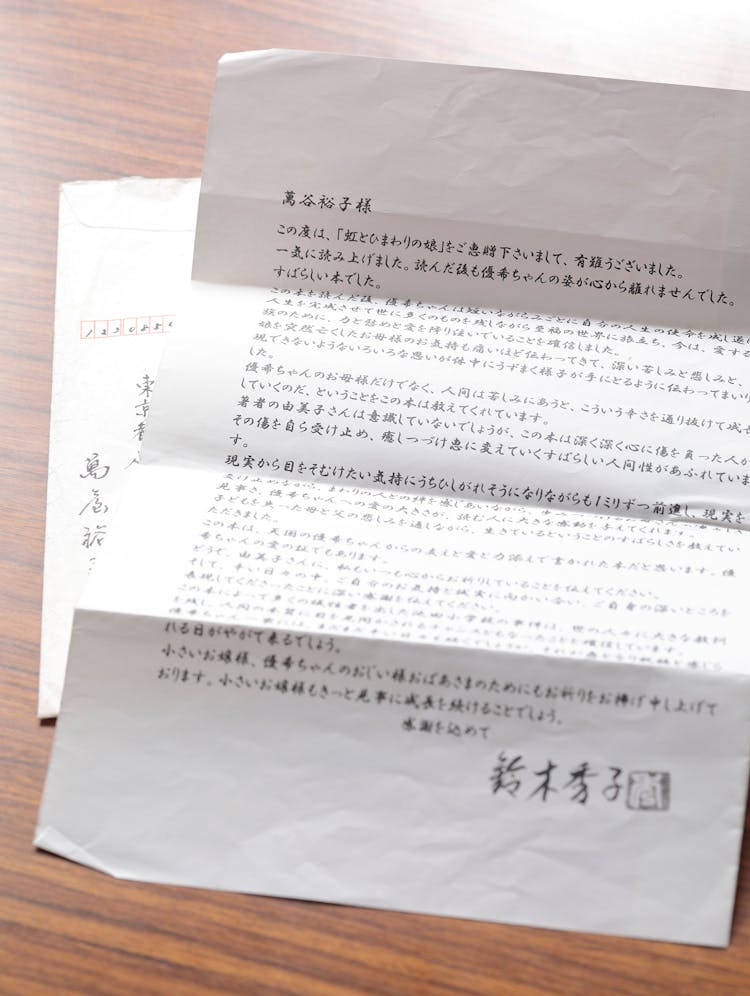

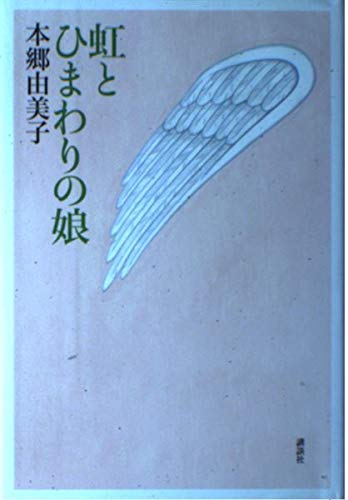

私の叔母が以前、鈴木先生と親交があり、先生は池田小事件の後、優希をはじめ亡くなった8人の子供たちのために都内で静かにミサを挙げてくださいました。また、事件の2年後に私が出版した手記『虹とひまわりの娘』を読んで、叔母宛にとても心のこもったお手紙をくださったのですね。叔母はこの手紙をすぐに私に届けてくれたのですが、私にとっては再生の扉への招待状であり、いまも大切なお守りなんです。きょうはそれをお持ちしました。

鈴木 ああ、この手紙ですね。由美子さんの叔母様とは講談社の野間佐和子さん(元社長)を介して知り合い、親しくさせていただいていましたけど、20年以上前の手紙をいまもこのように大切に持っていてくださるなんて、とても感激しています。

本郷 この手紙に「由美子さんは意識していないでしょうが、この本は深く深く心に傷を負った人がその傷を自ら受け止め、癒しつづけ恵みに変えていくすばらしい人間性があふれています」と書いてくださっています。私の悲しみと生き方を心から受け止め、その後の人生の支えとなってくださった先生の存在抜きに、いまの私はなかったかもしれません。

鈴木 いまでもよく覚えていますけれども、事件の後、本郷さんの叔母様が私を訪ねてきて、当時の状況をとても丁寧に話してくださいました。「きょうはお祈りをお願いにきました」とおっしゃって、その日以来、私はずっとお祈りを続けてきています。祈る度に皆様のことを思い出すので、きょう初めて本郷さんにお会いしたのに、まるで昨日もお会いしたかのような親しみを感じているんです。

本郷 ありがとうございます。先生はそうやってずっと祈ってくださっていたのですね。

鈴木 人間の絆はいろいろな形で深まっていきます。このようにして本郷さんとお会いできたのも優希ちゃんが天国から見守っていてくれるからでしょうし、この世にいる私たち人間の絆と、先に天国に行った優希ちゃんの絆が皆一つに結ばれていることを、いま改めて感じています。

本郷 私は学生の頃から、鈴木先生のエニアグラムの本を愛読していて、素晴らしい先生であることを存じ上げていました。若い頃、『愛と癒しのコミュニオン』という本も読ませていただいたのですが、当時の私には難しかったです。でも、事件からしばらく経って、大切な方を亡くされた方のための「グリーフケア」に関わるようになって触れてみると、自分に必要なことばかりが書かれていた。この時に私の人生に必要で出逢うべき本だったのかと思って、改めて命の繋がりの深さを感じました。

その先生が事件後に私たちのためにミサを挙げてくださったと聞いた時、絶望の深淵の中を彷徨っているような大変な状態だったのにも拘らず、心に不思議な安らぎを覚えたのですね。祈られていることを本人は気づかなくても、祈りは知らないうちに響いて伝わってくるものなのだと思います。祈りに包み込まれて守られ、今日まで歩んで来ることができました。

文学博士 鈴木秀子(すずき・ひでこ)

東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了。聖心女子大学教授を経て、現在国際文学療法学会会長、聖心会会員。日本にエニアグラムを紹介。本誌連載をもとにした『名作が教える幸せの見つけ方』(致知出版社)など著書多数。新刊に共著『「思考は現実化する」を量子力学で解く』(ビジネス社)。

命を見つめる優希ちゃんの眼差し

鈴木 池田小事件が起きたのは2001年6月のことでした。この事件を知って私も大変なショックを受けましたけど、あれから24年の歳月が流れたのですね。

本郷 ええ。24年という歳月の流れが長かったのか短かったのか、正直自分でもよく分からないのです。流れをどのように感じているかというと、残酷でもあり、寛容でもあった24年だったと思います。 二次被害的なことも含めて傷つくことが多くありましたし、一方では悲しみと向き合い続ける中で、悲しみを通したからこそ人の温かさを知ることもできました。見えてくるものにも変化があり、いままでにない物事の捉え方もできるようになり、心が柔軟になれたなとも思っています。

鈴木 当時小学2年生でいらした優希ちゃんが生きていたらいまおいくつですか。

本郷 31歳です。改めて振り返ると、優希と過ごした7年間は、毎日毎日が記念日でしたね。同じ日は2つとしてなかったということに失って初めて気づきました。思い出は歳月の流れと共に少しずつ薄れてしまうものです。ですが、優希という存在はいまも私の中に息づいていて、瞬きする瞬間も愛おしいと思えるくらい、いつも輝き続けているんです。

鈴木 優希ちゃんはいつ、どんな時も由美子さんの傍にいる。そのことを私も強く確信しています。

本郷 優希との忘れられない思い出を1つ申し上げれば、ある日、優希の帰宅があまりにも遅いので、心配になって通学路を見に行きました。すると仲良しの友達と田舎道に座ってずっと地面を眺めているんです。見るとそこにはミミズが地面を這っていました。

「ミミズが道路をちゃんと横切れるか、心配で見ているの」と言うのです。ミミズが安全な場所に移動するまで見届けようと命を見つめる様子があまりにも真剣でしたので、私も一緒に最後まで見届けました。この時の優しさに満ちていた優希の姿はいまも忘れることができません。

グリーフパートナー歩み代表:本郷由美子(ほんごう・ゆみこ)

群馬県生まれ。平成13年大阪教育大学附属池田小児童殺傷事件で愛娘を失う。17年精神対話士の資格を取得。その後上智大学グリーフケア研究所で専門スピリチュアルケア師の認定を受け、同研究所で非常勤講師を務める。現在は、事件や事故の被害者、東日本大震災の被災者や身近な人を亡くした悲しみに寄り添う活動のほか講演活動に邁進。著書に『虹とひまわりの娘』(講談社)『グリーフケアとアウトリーチ かなしみを受け入れて生きて行くということ』(方丈社)など。

最後の力を振り絞って歩いた68歩

鈴木 事件は、そういう平穏な家族の生活を一瞬にして奪い取る残酷なものでしたね。

本郷 本当にこんなことが起きるのかというひと言です。刃物を持った男が学校に侵入して低学年の1、2年生8人を殺害し児童と教職員21人に重軽傷を負わせたのですが、防犯上の不備や救急隊、警察への連絡の遅れなどが複合的に重なって起きたという意味では、社会にいろいろな課題を投げかけた事件だったともいえます。

この日、私は優希とクッキーを焼く約束をしていて、二女を幼稚園に送り届けてからスーパーに買い物に行きました。買い物を終えて車のエンジンを掛けたら、大阪教育大学附属池田小学校で児童が多数刺されたというニュースが流れてきました。まさかと思ったら、ヘリコプターやサイレンの音が聞こえてきて、その足ですぐに学校に駆けつけたんです。

スーパーは学校まで車で5分もかからないところでしたから、事件が発生してから早い段階に到着しています。子供たちが運ばれる様子、逃げてくる様子を目にしていました。最初に目に入ったのは、正門から見える校舎玄関の前に運ばれて動かない少女の姿でした。その子が優希だったことを後になって知りました。

ただ、その時は先生たちの怒号が飛び交うような混乱状態でしたから、早く学校に駆けつけることができた保護者たちは、子供たちの安全確保と確認に当たることになりました。私も校舎から校庭に避難してくる子供たちのところへ向かいました。

母親なのに、なぜ私は自分の子供に気がつくことができなかったのだろう。気がついていたら優希の傍にいち早くいてあげることができたのに。いまもあの光景を思い出すと悔やまれますが、きっと変わり果てた自分の姿を見たらママは生きていくのが辛くなるだろうからと、優希がそのように導いてくれたのだと思うようにして今日まで過ごしています。

鈴木 胸が詰まります。

本郷 優希が病院に搬送されたと知ったのは学校に駆けつけて1時間も経過した後でした。崩れ落ちそうになる体を周りの人が支えてくれました。その姿を見た救急隊員の配慮で救急車に乗り、優希のいる病院に運ばれました。ようやく通された処置室には、すでに事切れた優希が静かに横たわっていました。その顔は微笑んでいるようにさえ見えました。まだ温かみの残る優希の体を何度も何度も子守唄を歌いながら擦り続けました。

何日か経つと、少しずつ事件の詳細が明らかになっていきました。そこで分かったのは、傷の深さから間違いなく即死だと思われていた優希が、最後の力を振り絞って廊下を歩いていたことでした。教室を出て、血痕を辿りながら倒れた場所まで歩くと、私の歩幅で68歩。その廊下には優希の流した血が血だまりとなって黒く染み付いていました。

誰も助けの来ない廊下を、どんな思いで歩き続けたのでしょう。その姿を想像すると胸が張り裂けそうでした。親として優希の悲しみや苦悩を少しでも分かってあげたい。その場所をそれから何度も訪ねては、優希の思いを感じ取ろうとしたんです。

…本郷さんが「再生の扉への招待状」として心の支えにしてきた鈴木先生の手紙…

傷ついているからこそ人は神の愛を自覚できる

鈴木 事件から数年間は、言葉にできないほど耐え難い毎日を過ごされたと聞いています。

本郷 ええ。多分これ以上辛いことはないといまも思います。精神的な瀕死状態と自分で表現していますが、目に見えるものは灰色に見える、匂いも感じられない、音もぼんやりとしか聞こえない、触るものも固い冷たいなど分からない、五感が麻痺してしまったのです。何も感じなくなりました。これ以上刺激が加わると壊れてしまう、おそらく自分の命を自分が守っていたのかもしれません。

鈴木 それはきっと自分を守るための本能なのでしょうね。

本郷 このような状況になって、自分の中にある生きる力や命の力に気づけたことは大きかったですね。このまま消えてなくなりたい、気が触れてしまったらどれだけ楽だろうと毎日思っていましたけど、それすら感じなくなった時、何か大きな命の流れの中に自分がただそこにいて、守られているという感覚を抱くことができたのです。

そして、それからしばらくして、私は不思議な体験をしました。優希が歩いた学校の廊下をいつものように訪れていた時、笑顔の優希が私に向かって走ってきたのです。「ママ!」と叫びながら走ってきた優希を「よく頑張ったね」と力強く抱き締めました。それまで娘の苦しんでいる顔しか思い浮かばなかったのに、いのちといのちが呼応したように、会うことはできないけれど、娘とは繋がっている。そう感じました。

その時、娘の思いや願いが無音の言葉になって心に響き伝わってきたのです。「命の価値は長い短いではなく、自分の命を精いっぱい生きること、人生をどう歩むか、そこに命の価値があるのではないか」と。

鈴木 優希ちゃんからの素晴らしい気づきのプレゼントでしたね。

本郷 その時に誓いました。

「辛いけれど優希が最後の力を振り絞って歩いた68歩。私も同じように生きていきます。神様どうかお願いします。優希と一緒に手を繋いで69歩目を歩ませてください」

2000年前後は、阪神・淡路大震災をきっかけに心のケアが浸透していきます。ピア・サポート(同じ経験や境遇を持つ仲間同士が、助け合い支え合う活動)などの活動も活発になってきた時期です。犯罪被害者等基本法も制定されていない時期で、犯罪被害者の人権は守られず、犯罪被害者の置かれている状況は過酷でした。事件や事故の当事者も、犯罪被害者が社会復帰をするために人権が守られることや、当然の権利である社会復帰ができるための支援を求め声を出し始めました。

犯罪被害者が社会復帰をするためには、司法の支援や生活支援、医療的な支援、心理的支援など様々な支援が必要になります。私は、心の支援の分野に自分のエネルギーを注ぎたいと思いました。事件や犯人への恨みなどマイナスに向かうエネルギーを、精神的な命を繋ぐ生きるエネルギーに変えたいと思ったんです。

そんな私を支えてくれたのがカトリック司祭ヘンリ・ナウエンの「傷ついているからこそ人は神の愛を自覚でき、そこから自分と他者へのいたわりが生まれる」という言葉でした。自分と同じように悲しんでいる人の心のケアの一助になれたらといろいろ模索する中で出合ったのが精神対話士という対話型、寄り添い型の支援です。

2005年にその資格を取得したのですが、大切な人を亡くした人たちなどに寄り添う「グリーフケア」への道がそこから拓け、2011年から3年間、上智大学グリーフケア研究所の養成講座で専門的に学びました。そこで教えられたのは、心のケアは技術ではないということです。自分の価値観を一度手放して一人ひとりの人生とどう向き合うか、徹底して学びを深めました。

なぜ犯人の立場に思いを馳せられたのか

鈴木 人生を覆すような思いがけない出来事に遭遇して、その悲しみや苦しみと向き合いながら生きるのが、いかに言語に絶するほどの体験だったかとお察しいたします。しかし、本郷さんはその辛い試練をよくぞ乗り越え、それをご自身の成長に繋げていかれた。ご自分では成長するためなんてお思いにはなっていないでしょうけど、結果的には我が子の命を奪った相手の立場まで理解するようになられている。

「あの事件のために、こんなにも自分は不幸になった」と嘆いても仕方のない状況なのに、不幸と思える出来事を受け入れて成長された過程を伺いながら、いま深い感銘を受けています。

私がアメリカにいた時、突然の事故で子供を失った人たちのケアに関わったことがあります。その人たちが最終的に行き着いたところは、犯人の立場を理解することでした。私は「そういうことができるのか」ととても感心したんですけど、本郷さんはまさにご自身の悲しみや苦しみを越えて、許しがたい犯人にまでも深い理解を示すまでになられている。

本郷 それは人間の悪の気持ちを自分が経験したからです。最初は犯人を徹底的に憎んだし、恨みました。なぜ自分ばかりこんな不幸な目に遭うのだろう、周りの人も同じような目に遭えばいいと本気で思いました。人間ってこんなにも弱いものなのだと、その時はとても苦しかったです。最悪の事態に至ることはありませんでしたが、一歩間違えたら加害者になってもおかしくなかった。その境地を味わったことが大きかったですね。

加害者の生育歴や生活環境などを後から知りました。「生まれなければよかった」と親から存在を否定されるようなことを言われ、暴力も振るわれていたそうです。いまならば虐待と言われているでしょう。 もし自分だったらと考えた時に、自尊感情が傷つき自分を大事にできなくなり、自分を大切にできなければ人にも優しくできなくなってしまっていたでしょう。

犯人は、犯行数日前に自暴自棄になって外側に怒りをぶつけて、社会に仕返ししてやると事件を起こしました。私もその一歩手前まで行ってしまうほど、自分でも想像もできなかった自己の中にある感情に苦しみながら向き合いました。

救いだったのは、鈴木先生が祈ってくださっていたり、多くの方がありのままの私に寄り添い支えてくださったりしたお陰で、恨みからは何も生まれないと気づけたことです。加害者ももともとは悲しみを抱えた被害者だったのではないでしょうか。被害者が加害者となって他の被害者を生み出してしまう循環と暴走を止めることができなかったのだろうか、誰かがどこかで「かなしみ」に寄り添うことができていたとしたら、事件を起こさずに済んだのではないか。いつの頃からかそう思うようになったんです。

鈴木 おそらく本郷さんは優希ちゃんの同級生に会ったりした時、成長を喜ぶ半面「生きていれば娘もこんなに成長したのに」という寂しさを味わわれたこともあると思います。大切なものを失った時の喪失感や他人を羨む気持ちは、状況こそ異なれ人生で誰もが味わう感情であり、そこをどう越えていくかは誰にとっても等しく大きな課題だと思うんです。

私は本郷さんの歩みを伺いながら、悲しみや寂しさなどの感情を受け入れることで、今度は他人のために力を尽くすようになるという、人間の成長の縮図のようなものをそこに感じたんです。

一人ひとりの命を輝かせる

鈴木 人々の心のケアに長年携わってこられたとのことですが、いまはどのようなことを中心に活動を続けられていますか。

本郷 私の活動は、ピア・サポートから始まり、現在はグリーフケア、グリーフサポート、またそれを広げるための講演、研修活動など多岐に及んでいます。

事件後、知人たちが送ってくれた絵本の優しい彩色や書体に救われた経験から、2022年にはグリーフケアの一環として都内にグリーフケアライブラリー「ひこばえ」を開設しました。ここには絵本や童話、事件事故などの遺族が寄贈してくれた本1,200冊を所蔵しています。

ケアを必要とする方々、抱えるグリーフも様々ですから、ケアのあり方も様々です。心と身を委ねご自身のペースで、心ゆくまでありのままの自分に向き合っていただけるセルフグリーフケアの空間と時間を届けられたら、と願い開設しました。

「ひこばえ」とは切り株から出た新芽のことで、幹を切られ風雪に耐えた木から出る芽に、人間の可能性を重ね合わせました。

皆さんからは「いろいろな活動をしているね」と言われるんですけど(笑)、私は精神的な命に寄り添うことをしているだけで、どの活動も導かれていると感じています。自分で選んでいるわけではなくて、タイミングのよい時が用意されているのではと思えるようにお話が舞い込んでくるのです。時間が空いていて、精神的な命に寄り添うことでお役に立てるのであれば、断る理由も見つかりません。できる時にできることを、という思いで取り組んできました。

鈴木 ああ、それほどまでの熱い思いで。

本郷 数年前から、会計年度任用職員として児童の学校生活をサポートさせていただいています。小学校で仕事をしていることをお話しすると、「優希ちゃんが子供たちと重なって辛くありませんか」と聞かれることもあるのですが、不思議に辛くないのです。むしろ子供たちが元気に登下校する姿や、日常を当たり前に過ごしている姿に大きな喜びを感じているんです。そもそも子供たちは皆一人ひとり個性が違う、唯一無二の大切な存在だと思って接しているからでしょうか。

鈴木 本郷さんらしさを大事にし、子供たち一人ひとりの命を輝かせるというのは、とても素晴らしいことですね。池田小事件ではともすれば亡くなった子供たち8人が同じ被害者という視点でのみ捉えられがちなのですが、一人ひとり生きた環境も違えば個性も違います。それぞれの子の声に耳を傾けて寄り添い、その子だけに与えられている使命を助けるという本郷さんの生き方、本当に見事だと思います。

本郷 もったいないお言葉です。いま先生に言われて気づきましたが、私自身、事件後に8人がひと括りに池田小事件の被害者児童として報道されたり、社会からもひと括りに捉えられたりしてしまっていることに悲しい思いをしました。おっしゃるように8人一人ひとりの存在があり、それぞれに尊い人格があるんですよね。私は被害者の家族の一人として、皆それぞれが輝いて生きていたことをこれからも社会に伝えていきたい、という思いを改めて抱きました。

「悲しみの涙が、いつしか安らぎを得た温かい涙に変わっていきました」

深い悲しみを含んだ温かい涙

鈴木 長年、活動を続ける中で思い出に残ることはありますか。

本郷 出会った一人ひとりに忘れられない物語があるのですが、その中に事件を起こして少年鑑別所に収監された少年がいました。彼は私の手記『虹とひまわりの娘』をなぜか手にしたそうです。それを読んだ彼は、いままでにない気づきを得たといい、自分がいかに間違った考えをしていたか理解できて、心の底から本に出合えてよかったと思ってくれたそうです。

いまは普通の生活に戻り結婚もしています。時々悪い気持ちが起きそうになる時は、私の本を読んで自分の心を整えるといいます。「ああ、こうして命を救う一助になれたんだ」と思うと心が震えます。

鈴木 本郷さんが忍耐強く寄り添われたからですよ。無事に立ち直ることができてよかったですね。

本郷 心のケアからは少し離れるのですが、漫画家の松本零士先生や秋篠宮皇嗣紀子妃殿下との出会いも忘れられないものがあります。

松本先生は妹さんを亡くされているんです。松本先生の仕事場に伺う機会があったのですが、その時に優希の妹を見て「このお嬢さんを(銀河鉄道)999に乗せて優希ちゃんと会わせてあげたいね」と言って涙を流されたんです。きっとご自身の妹さんを思うお気持ちと重なったのでしょう。

私、涙には3種類あると思うんです。目に異物が入った時の涙、悲しみや怒り、嬉しいなど感情の涙、そして何か温かい思いに触れた時、深い安らぎを感じた時に流れる涙です。私は松本先生がこの時流された涙は、深い安らぎを含んだ温かい涙だと感じました。それを目にした瞬間、不思議と立場・役職とか、そういうものを超えて、人と人として素直な気持ちでお互いの悲しみと響き合い共感し合えている気がしました。

その後、先生は『大YAMATO零号』という漫画をお描きになって、私は知らせが来るまで知らなかったのですけど、その宇宙船にホンゴウユキという乗務員が乗っていたんです。嬉しかったですね。こんな素敵な作品に優希の命を生かしてくださって、成人した優希に会えたことに感動しました。

鈴木 嬉しかったでしょうね。

本郷 紀子妃殿下は昨年(2024年)完成したドキュメンタリー映画『グリーフケアの時代に』の上映初日にご臨席くださり、そこでお目にかかることができました。上映後、妃殿下が私を含めた出演者とお話しする時間を設けてくださいました。「本当に大変な思いをされて」と私にも声を掛けてくださり、いまの活動のことなどをお尋ねになりましたので、「皇室の方々が国民に向けている眼差し、佇まい、在り方はグリーフケアそのものです。お手本にさせていただいています」とお伝えしたら、妃殿下の目に光るものがありました。

松本先生の時と同じように、心の深いところから出てくる、言葉にならない温かい涙に触れた気がしました。人それぞれにいろいろな悲しみを抱きながら生きているものです。その悲しみの先にある安らぎが響き合っているような空間と時間だったようにも思います。

悲しみを受け入れた時、 人は立ち直ることができる

鈴木 私もこれまで多くの方たちの苦しみや悲しみに接してきましたけど、一番辛いのは我が子が自殺してしまうことですね。本郷さんの場合は、外からの力で悲しい結果が起こってしまいましたが、これが自分のせいで子供が自殺したとなるとなかなか拭い難いんですね。

ある医学部5年生の女の子は、母親が立派な医者になるようあまりに強く言ったもので、最後はやりきれなくなって首を括って亡くなってしまいました。彼女はお母さんと2人暮らしでしたから、母親は自分のせいで死なせてしまったという自責の念と娘を失った悲しみから、長い間、心の闇から抜け出せなかったんです。

もう一人は水泳の女子選手で、明日が予選でオリンピック出場が決まるかどうかという前の夜に、飛び降り自殺をしました。この子の場合も母親からの頑張れ、頑張れというプレッシャーに耐えられなくなったのですが、我が子を失った母親の悲しみや苦しみはやはり言葉では言い尽くせないものがありました。

このような時に、何がその人にとっての救いになるかというと、いろいろな人のさりげない優しさなんですね。母親は自分が大切だと思うことを我が子に伝えようとした。だから自分を責める必要はない。そういうふうに周りの人たちが助け、自分を許すことができると、「ああ、娘はあの年まで自分の人生を頑張って生き通せたんだ」と死を受け入れられるようになるんです。そして、天国の娘が喜ぶような生き方をしようと、人生が大きく転換していくんですね。

そして、「今度は苦しんでいる人たちのために自分にできることを」という気持ちになった時、2歩も3歩も前進しているんです。

自分や誰かを責め続けているうちは事態は変わりません。出来事を受け入れた時に初めて周りの温かさを感じることができる。私たちの人生で起きる出来事は良い、悪いと簡単には判断できません。結局はそれをどのように捉え、どのように生かすか、そこに悲しみに向き合い、越えていくポイントがあるように思います。

ですから、それを見守る人たちは決して「思いを押しつける」のではなく、その人がまだ見えていないところを、さりげなく一緒になって探していくことが大切ではないかと思います。強い忍耐心を持って、その場に居続けるということですね。

本郷 本当にその通りだと思います。私の場合も本当に嬉しかったのは、静かに寄り添って黙って見守ってくれた方々でした。事件後、包丁が使えなくなった私のために、切った野菜を黙って届けてくださる方、生活に必要なものを届けてくださる方、何も言わないけれども、いつもうずくまっている私を気にかけて思いを届けてくださる方がたくさんいました。そういう方々に支えられてきたことをいましみじみと感じています。

鈴木 自分が安全な場所に立って励ますのではなく、一緒の場所に座って、気持ちを共に味わってくれる。辛い時はそんな人の存在ほど力になるものはないでしょうね。

本郷 多くの人の心に寄り添う中で私が感じるのは、悲しみから生まれる答えのない問いの答えはその人でなくては生み出していくことができないということです。しかし、1人ではどうしたらよいか分かりません。ありのままの自分を委ねられる人との繋がりや寄り添い、支えが必要なんですね。再生の芽(ひこばえ)が出るまでが本当に大変で、生み出せるまでその人が持つ命の力、それを強く信じて忍耐強く寄り添っていく他ありません。

そのためにも私自身、ありのままでいること、自分が正直でいることを大事にしています。自分が無力だということがよく分かっていますし、たとえ無力な自分でも正直に共にさせていただくからこそ、相手が心を開いてくださることをこれまで実感してきました。

鈴木 やはり行き着くところは、自分のできる範囲で他の人の心を汲み、その人に寄り添うことではないでしょうか。たとえ目立たなくても共に歩み続けるという緻密な努力が、お互いを成長させることに繋がっていくと思うんです。

…池田小の事件から24年となった2025年6月8日、追悼式典で誓いの言葉を述べる児童…

涙の質は変わっていく

本郷 私が常々思っていることを申し上げると、悲しみというものはどうしてもマイナスの感情として捉えられがちなのですが、実は喜びなどのプラスのエネルギーと同じ自分の中にある大切なエネルギーなのではないでしょうか。

私は自分の中にあるエネルギーであるのならば、マイナスのエネルギーをプラスのエネルギーに変えることができるはず、エネルギーをプラスに変えていきたいと思いました。その意味で悲しみとは、その涙が心を潤し、心を耕し、人と人とを繋ぐ働きをしてくれるのではないかと。

鈴木 おっしゃる通りですね。

本郷 私は「悲しみを乗り越える」という言葉を使わないんです。悲しみは、現在進行形です。乗り切ることはできても乗り越えることはできないと実感しているからです。「悲しみの根源には愛情と愛着がある」という言葉がありますけど、悲しんで哀しんでかなしみ尽くし、自分なりに折り合いをつけると悲しみの根源にある愛に気がつき、いつしか悲しみの涙の質が変わってきて、安らぎを得た温かい涙として流れてくるようになります。悲しみと向き合うことで心が成長し、成熟できるようです。

悲しみは人間にとって大切なものであり、私はこれからも悲しみを愛おしきものとして抱き締めて歩いていきたいと思っています。(⬅こんなこと、出来るんじゃろうか?私には無理かも:by山さん(-_-))

鈴木 悲しみの持つ意味はそこにあるのでしょうね。

本郷 私はいま、「グリーフケア」の一つとして、悲しみの中でも笑うことの大切さを伝えています。事件の後、「優希はもう楽しむこともできない」と思うと笑うことに罪悪感を覚えていました。時間が経って笑うことも増えてきましたが、「あんな大変な事件があったのに、あの人はもう笑っている」という周囲の目を気にして、感情に蓋をして無理やり押し込めた経験があります。

そんな時、当時住んでいた池田市に上方落語資料展示館ができたんです。1人でヘッドホンをしながら落語を聞いていると、人目を気にせずに笑っている自分がいました。後に上智大学で「グリーフケア」を学ぶようになって笑いやユーモアが前を向いて生きる上でいかに大きな力になるかを教えられ、その意義を深く理解できるようになりました。

喜怒哀楽は人間の大切な感情ですし、悲しみの中でも安心して笑いながら自分を癒やしていくための場は必要です。実際に「笑うことを忘れてしまった。一緒に笑ってください」という相談もあるのです。落語家の立川談慶さんと落語を通した「グリーフケア」に取り組んでいるのですが、これもその一環なんです。

幸せは心の奥深くに隠れている

鈴木 生きていて、どうしようもなく辛く悲しい出来事に遭遇した時、大切なことはやはり涙を流すことなんですね。安全な場で徹底的と言っていいくらい号泣することは一番の癒やしになります。泣くだけ泣いて胸の中が空っぽになると、そこから新しい考えが浮かび、その考えが自分を導いてくれるんですね。

私の親しい方がお子さんを亡くした後、悲嘆に暮れていました。そうしたらある時突然、彼女は「こんなに悲しめる私って素敵」と言ったんです。悲しみを心から受け入れた時、彼女は変わりました。そこまではなかなかいけなくても、周囲の力を借りながら薄皮を剥ぐように少しずつ気持ちを切り替えていければいいと思います。

日本では、誰かが亡くなった後、初七日や四十九日など定期的に親族が集まる風習がありますが、これも悲しい気持ちを皆で共有することで、心の中にあるものを外に出す人間の知恵だと思うんです。

本郷 鈴木先生は人間は皆、深いところで繋がっているとおっしゃっていますが、私も活動を通して人間は繋がり合っていると感じることが少なくないんです。誰かをケアしていると思っていても、実は自分がケアされお互いに支え合っている。また、出会う人たちもいまのタイミングに必要な人たち同士なんですね。そこに大いなる導きのようなものを感じています。

周りから見れば、私は事件で娘を亡くした不幸な人と映るかもしれません。しかし、いま私はとても幸せなんです。『致知』でも読みましたが、オリンポスの神々が「幸せになる秘訣をどこに隠したら、人間がそれを見つけた時に最も感謝するか」を話し合い、「人間の心の奥深いところに隠すのが一番だ」という結論に至ったと。

私はもしかしてそこに気づくことができたのかもしれない。そう思った時に、目に見えるものではない大きな幸せを感じたんですね。

犯人に対しても最初はこんなに恨めるのかと思うほど恨みましたが、それはとても苦しいことでした。でも、赦すというより緩めるようになれたのは、幸せになる秘訣に触れることができているからなのかなという気がしています。

鈴木 この宇宙に起こってくるすべてのことはニュートラルだと言うんですね。それをどう受け止めるかによって辛いものになったり、嬉しい出来事になったりする。本郷さんは耐え難い環境を生き抜いてこられたわけですが、その厳しい体験が自分に何を教え、どういう方向に導こうとしているのかという視点に変えられたことで、ご自身を大きく成長させたのだと思います。きょうは素晴らしい出会いをいただき、本当に感謝しております。

本郷 私こそ鈴木先生とこのような至福の時間を持つことができて夢のようなひと時でした。これからも微力ながら、私と同じ悲しい体験をした方々の心に寄り添い続けていきたいと思っています。

…以上で本稿からの掲載を終えますが、濃い内容ですね…随分考えさせられました…で、思うのです…人が学ぶ上で、経験からだけの学びの対象は自分自身の経験年数分の学びしかありませんが、他の人々の経験から学ぶ姿勢を持ち得れば…それこそが歴史を学ぶことに繋がりますね…歴史を学ぶというのは歴代の事象を学ぶこともありますが、大本命は、連綿とした人々の心を学ぶ…ということに繋がります…その意味において、歴史を学ぶ=教育ですね…歴代の人々の生き様を学ぶ…この分野が余りにも疎かにされている現状に危機感を覚えるばかりです…

…もちろん、危機的な状況にある現象は多々ございますが、個人が取り組めることはほんの僅かです…

…しかし、本稿での本郷さんは、その取組みを実践する一人として、刮目するに値します…学びたいものです…

…以上、山さんブログ、128回目はここまでです…皆さん。ご機嫌よう(^^)/~~~。